Wir beginnen unsere Reise in die Geschichte im Jahr 777, als die ersten Muslime in das Gebiet des heutigen Deutschlands kamen. Wir befinden uns im Frankenreich Karl des Großen. Der von manchen als Vater Europas bezeichnete Herrscher regierte ein Reich, das die heutigen Länder Frankreich, Benelux, Schweiz, Österreich, Teile Norditaliens und große Teile Deutschlands umfasste. In seinem Reich wurden 26 Sprachen gesprochen. Amtssprache war Latein. Karls Muttersprache war das Altfränkische, das später zu den Dialekten der theodisca lingua – “der Sprache des Volkes” gezählt wurde. Aus der “Sprachfamilie” der “theodisca” entwickelte sich in den kommenden rund 750 Jahren das Deutsche.

Dieses Reich hatte keine eigentliche Hauptstadt und keine zentrale Verwaltung. Der König reiste durch das Land und hielt sich in unterschiedlichen Königspfalzen auf. Das waren relativ schlichte funktionale Gebäude, in denen er auf seinen Reisen Hof hielt.

In regelmäßigen Abständen und wenn es wichtige Dinge zu besprechen gab, rief er die Fürsten seines Landes zusammen und hielt eine sogenannte “Reichsversammlung” ab.

777 fand die Reichsversammlung in der erst ein Jahr zuvor erbauten Pfalz in Paderborn statt. In Paderborn beriet er mit seinen Fürsten die militärische Sicherung der eben erst von den Sachsen eroberten Gebiete und die Christianisierung der heidnischen Sachsen.

Da tauchten Männer in exotischen Gewändern auf der Reichsversammlung auf und baten um eine Audienz. Es waren Abgesandte der Emire von Barcelona und Saragossa. Sie baten Karl um Hilfe gegen den Emir von Cordoba Abd ar-Rahman. Sie stellten im Gegenzug in Aussicht, sich dem Fränkischen Reich anzuschließen.

Diese Abgesandten waren die ersten Muslime, über deren Besuch im Gebiet des heutigen Deutschlands berichtet wurde.

Hintergrund ihres Besuches waren Spannungen zwischen Amazigh, dem ursprünglichen Volk Nordafrikas, und Arabern. Die iberische Halbinsel war 711 von einem vor allem aus Amazigh bestehenden Heer erobert worden. 756 gründete aber der omayyadische Kalif dort ein unabhängiges Emirat. Er war 6 Jahre zuvor in Damaskus von seinem Thron gestürzt worden. Gegen diese “Machtübernahme” durch den arabischen Kalifen wehrten sich die bis dahin dominierenden Eliten der Amazigh.

Moment mal! Amazigh? Amazigh, oder Imazighen (deutsch “die Freien”) ist die Bezeichnung der indigenen Bevölkerung des westlichen Nordafrika. In der Literatur findet man noch häufig die Bezeichnung “Berber”, die aus dem griechischen barbaros (wörtlich “Stotterer” oder “Stammler”) hergeleitet wird. Barbaren waren für die Griechen alle Menschen, die nicht griechisch sprachen. Da die Amazigh diese Fremdbezeichnung als abwertend empfinden, wird hier ihre Eigenbezeichung verwendet.

Karl hatte sein Reich bereits nach Süden (Norditalien) ausgedehnt und seinen Hauptgegner im Norden und Osten, die Sachsen, vermeintlich besiegt. Der Ruf aus Barcelona und Saragossa war eine günstige Gelegenheit, sein Reich nach Westen zu erweitern.

778 überquert Karl mit einem Heer die Pyrenäen und beginnt zunächst mit der Unterwerfung der christlichen Basken. Als er in Saragossa auf dem Gebiet der Omayyaden ankommt, wird er wider Erwarten nicht willkommen geheißen. Denn die vermeintlichen Überläufer, die Karl um Hilfe gebeten hatten, hatten sich wieder mit dem Emir von Cordoba versöhnt. Karl war auf eine längere Belagerung nicht eingerichtet und zieht daher wieder ab.

Um seinem Heer noch eine Möglichkeit zu geben “Beute” zu machen, erlaubt er den Soldaten auf seinem Rückzug Pamplona, die Hauptstadt der Basken, zu plündern.

Die Basken wiederum überfallen Karls Heer beim Rückzug über die Pyrenäen und fügen seiner Nachhut in der “Schlacht von Roncesvalles” eine Niederlage zu.

Moment mal! Schlacht von Roncesvalles? Die Schlacht von Roncesvalles wird fast 300 Jahre später im Rolandlied (1066) umgedeutet in ein Heldenepos im Kampf gegen die sogenannten “heidnischen Mauren”. Das Rolandlied war in dieser Zeit sehr populär und wurde zur Vorbereitung auf die Kreuzzüge gerne als “anti-muslimische” Propaganda vorgetragen. Die historischen Fakten werden ausgeblendet und einer neuen “Erzählung” (Narrativ) untergeordnet. Im 11. Und 12. Jahrhundert geht es um die Konstruktion eines möglichst großen Gegensatzes zwischen Orient und Okzident, der zu Karls Zeiten kein Thema war.

Karls Feldzug war nicht religiös motiviert. Das Wissen über den Islam war in dieser Zeit noch sehr gering. Bis zu den Kreuzzügen 1095 weiß man fast nichts über die „fremde Religion“. Die erste Übersetzung des Koran ins Lateinische erfolgte erst 1143. Frühe Aussagen über die Religion in Andalusien vermuten eher eine christliche Sekte aus dem Orient hinter dem Islam. Hinzu kommt, dass in der damaligen Zeit große Bevölkerungsanteile Andalusiens Christen und Juden waren.

Moment mal! Erste Koranübersetzung? Die erste Übersetzung des Koran ins Lateinische erfolgte erst 1143, also über 500 Jahre nach dem Tod des Propheten Muhammed. Die erste deutsche Übersetzung des Koran von Salomon Schweiger erschien erst 1616.

Karl interessiert sich allerdings auch nur wenig für den Glauben der Muslime. Zu sehr war er damit beschäftigt, die Macht im Zentrum Europas zu festigen. Nach seinem Debakel in Spanien muss Karl wieder ins Gebiet der Sachsen zurück. Sie schienen besiegt, doch hatten sich die Sachsen unter Widukind erneut gegen Karl erhoben.

Es dauert weitere 24 Jahre, bis er die Sachsen unterwerfen kann. Erst danach beschäftigt sich Karl wieder mit Kontakten zu muslimischen Herrschern.

Zum Weiterhören:

Unser Podcast: https://anchor.fm/smf-verband/episodes/Ein-Elefant-fr-Karl-den-Groen-e15gfc9

Zum Weiterlesen:

Zum Reichstag in Paderborn:

Annales Regni Francorum, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, 1. Teil, ed. Reinhold Rau (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. FSGA 5), Darmstadt 1955, S. 9-156.

Einhardi, Vita Karoli Magni, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, 1. Teil, ed. Reinhold Rau (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. FSGA 5), Darmstadt 1955, S. 163-212.

Hubert Pöppel, Karl der Große und Spanien – eine Zwiespältige Beziehung, Vortrag vom 03.04.2014 unter: https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/medien/karl_der_gro__e_und_spanien.pdf

Bildnachweis:

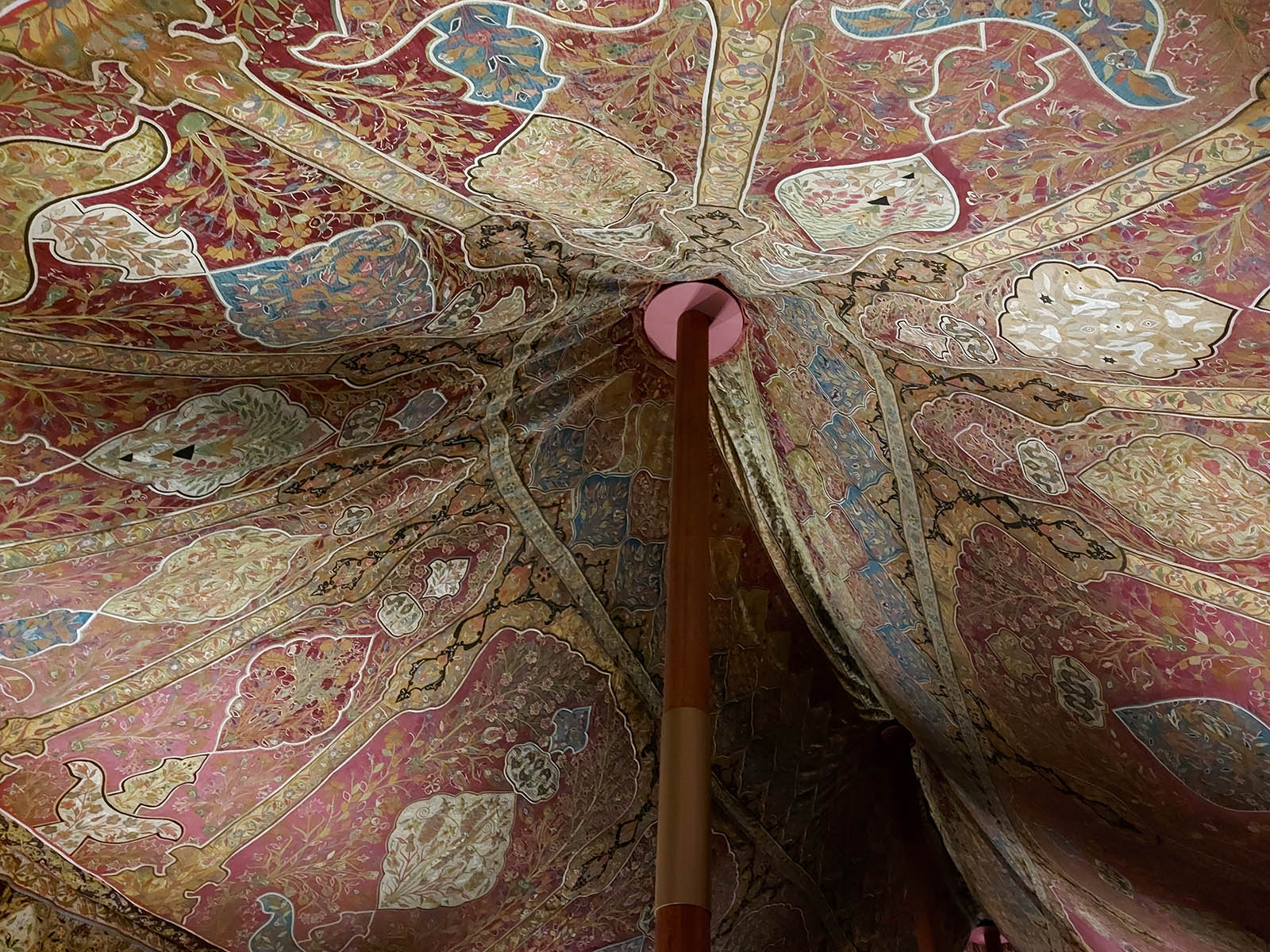

Osmanisches Zelt in der “Türckischen Cammer” in Dresden. Foto: Taner Yüksel

Stichworte/Glossar:

Omayyaden

Omayyaden oder Umayyaden waren ein arabischer Familienclan. Von 661 bis 750 regierten sie von Damaskus das noch junge muslimische Reich. Nach ihrer Vertreibung aus Damaskus regierten sie von 756 bis 1031 das Emirat von Cordoba in Andalusien.

Mauren

Der Begriff Mauren stammt ursprünglich aus der Sprache der Amazigh. “Amur” bedeutet Heimat. Wir finden diesen Begriff wieder in Marrakesch (Amur n Akech = Heimat Gottes) und der römischen Provinz Mauretanien. Der Begriff Mauren wurde zeitweise für alle Amazigh Nordafrikas verwendet.

Im Laufe der Zeit wurde der Begriff mit dem griechischen “mauros” = dunkel vermischt und wurde im deutschen zu “Mohr”, also zur Bezeichnung aller dunkelhäutigen Menschen.

Indigene

Indigenus ist die latinische Bezeichnung für Eingeborene, also Menschengruppen, die vor Eroberung durch Fremde in einem bestimmten Gebiet lebten und dort verwurzelt sind.

Heiden

Als Heiden wurden im Christentum ursprünglich alle Anhänger nicht-monotheistischer Religionen und Atheisten bezeichnet. Im Verlauf der Geschichte wurde der Begriff zur Abgrenzung gegen alle Formen von Religion, die von der eigenen Interpretation abweichen, angewandt. Also auch für Juden, Muslime und christliche Splittergruppen.